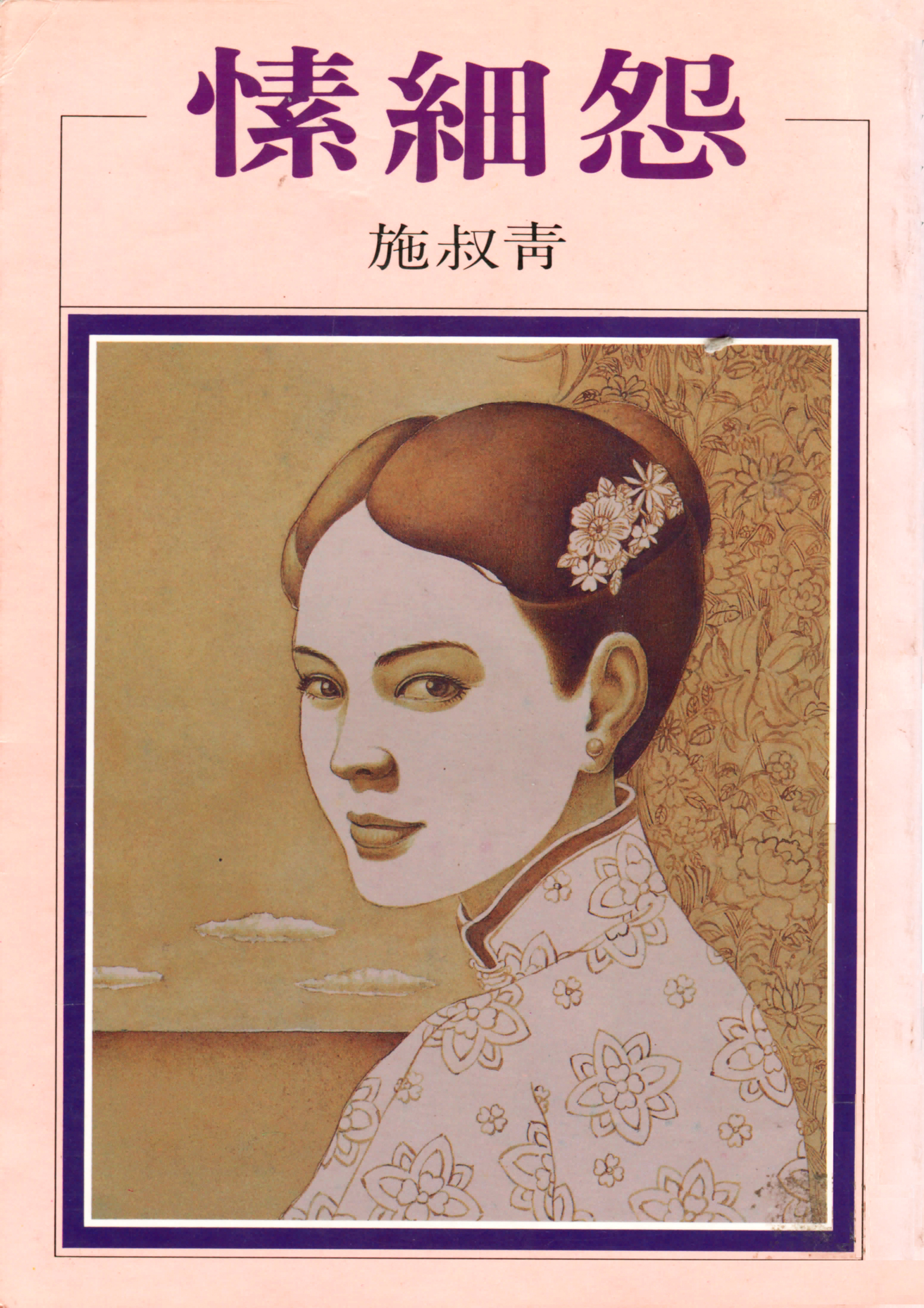

《愫細怨》

| 出版資訊: | 台北:洪範,1984年。 |

| 書介: | 〈嘆世界──代序〉/施淑 隨著生活的變化,施叔青在過去十幾年裏陸續寫出一些風格極不相同的小說。十幾年裏,她由現代主義的「壁虎」、「瓷觀音」、「泥像們的祭典」,到她認為應該給文學一點使命感的「安崎坑」、「擺盪的人」,以至於鄉愁的長篇「牛鈴聲響」,風格的變化,正如同它們的內容一樣,經常給人騷動不安的感覺。這表現於創作上的不安,在她剛開始寫作的階段,似乎只是起於被誇張了的青年期的夢魘和沒有緣由的反叛,而後則大半決定於使她措手不及的新的生活經驗。但到了七○年代初,她從紐約回來的那段日子,存在於她小說世界的騷動不安逐漸有了根本的、也卽屬於想像的結構和性質本身的變化,這首先出現在「『完美』的丈夫」、「常滿姨的一日」等小說,而後持續地表現在她突然停筆數年,又突然熱心地寫作起來的「臺灣玉」及系列小說「香港人的故事」等近作裏。 建立在女性的經驗和視野之上,施叔青的小說藝術不免於帶上被女性一向的社會角色所決定了的手工的性質,這個與日常事物和日常生活有着較直接和親密關係的藝術勞動,一方面使作品像日記一樣隱密地、熱切地追逐着個人的生活,一方面產生了絮聒的、然而獨斷的全知敘寫觀點。在這樣的創作意識下,當她還不確知究竟想說些什麼、表現什麼的時候,經常可以因一時的情緒,在想像力所能容許的限度內,把現實經驗恣意地、戲劇地膨脹或矯飾到面目全非的地步,她最早的兩個小說集「約伯的末裔」、「拾掇那些日子」,大半就是這類的作品。在那裏,每個意象和敘述經常不安地浮沉在一個意向未明的感覺的大海裏,因而整個小說世界幾乎只是形容詞似的華麗的暗示,而在那暗示的大海下的是連她自己也弄不清的生活的疑惑,或者一個小小的挫折。 這個以自我和自我的生活為對象,因而怎麼也安定不了的創作活動,它的出路只有透過本身的再生產,另一方面,由於它與生活仍舊維持較密切的關係,基本上仍直接參與和占有生活,新的事物、新的刺激都足以成為一個創作的觸發點或一種併吞的力量來占有新的材料,使之成為另一個生活劇場。這就決定了施叔青的小說在形式上越來越走向一種分歧的結構,她的小說,在過完了青年期的夢魘階段後,經常是由一個可能的關注或激情的中心散文性地分歧出來。在這種敘述結構下,意念的發展或答案不是小說的重點,它的重點在熱熱鬧鬧的分歧本身,在它們之間的戲劇關係,以及由之呈現的問題,而這形成了她的小說在內容上的故事性的豐富和風格的多樣性,同時使她的創作從根本上排斥一定的概念和主義,因此六○年代末,她雖然也湊熱鬧地趕上臺灣現代主義文藝的潮流,但她的那類作品,除了是對於生命疑惑的形容詞式的暗示,畢竟總讀不出什麼「荒謬」的意義來。她的小說中,凡屬有意識或有目的的加入什麼深刻的意義、概念或使命的,幾乎都避免不了造成人物心理的濫情、突兀的轉折,或者一截多餘的光明的尾巴。她的早期小說像「紀念碑」、「封閉的曲線」、「安崎坑」、「倒放的天梯」,這些企圖替人物製造生活的理由,人道主義的解釋,為他們給出正面意義的作品,以至於把鄉愁當作一種救贖、一個美麗的姿勢的「牛鈴聲響」,都犯了這個毛病。 在這來自生活現實而又按照自我要求的規律發展的藝術勞動下,創作的意義基本上仍停留在屬於作者個人的,也卽只具有使用價值而非交換價值的藝術創造的層面上。這使得作品的整個表現,如不是把女性例行家務的勞動分工美學化了的瑣碎描述,就是總要使自己的手工有點特色的強烈欲望。這些傾向造成施叔青小說的誇誕的、濃厚的、綿密的色調,她從不寫商業成品一樣的規格化的、平均值的人,她的人物和事件總是經過誇大、強化的手續,喧鬧地、衝突地出現在一個特別處理過了的舞臺。同樣由於手工藝術的性質,那女性敘述慣有的隱藏事實,粉飾事實,總之,只愛自己的訴求方式,使她的作品總是由一個女主人似的發號施令的絮聒而又獨斷的全知敘述觀點控制全局。這個因義無反顧而不免於片面性的陳述,可以透過本身的分歧,也卽新材料的不斷加入和占有,使作品像個追逐事實真象的豐富的人生饗宴,但處理不好的時候,也就是恣意地玩弄寫作對象的時候,那精力旺盛的小說便避免不了浮世繪式的惡戲、粗野、甚至於庸俗的感覺。「常滿姨的一日」及部分「香港人的故事」,就存在着這個缺陷。 作為大英帝國最後的殖民地的浮世繪,已經寫出來的四篇「香港人的故事」,它們的人物和事件都相當準確地掌握了這歷史矛盾的會聚點,也卽被殖民加上現代資本主義社會的精神和現實發展。如:因為被殖民,香港人是沒有自己的傳統和歷史的,所以精神生活上出現了盆景化的京戲票房和古董買賣(「票房」、「窰變」);因為高度商業化,香港人的人格被物化,所以世界名牌、高級餐廳成了可以被消費的物化的人格(「愫細怨」、「窰變」);因為行政現代資本官僚化,香港人的生命是千絲萬縷的決策過程中的一個秘密,所以婦人吳雪只有以人類生命的最大秘密的瘋狂昭雪她丈夫的死亡秘密(「寃」)。這是一個從生到死整個被顛倒了的世界,在這個現代的生死場中,施叔青仍舊以她事必躬親的專注心情,以及香港人所謂「嘆世界」的歡樂態度,進行那還沒有從生活現實完全分化出來的藝術勞動,因而直接地給出不少細節豐富的香港人生活的故事,特別是他們作為現實發展矛盾的折射的精神狀態的特寫: ●洪俊興,從大陸到香港,白手成家的一個印刷廠老闆,「紙」是使他發迹的生產資料,是擁有他的姓名的身分化了的財產,「難怪看他的手指在光滑的紙上巡迴,眼睛中有着無比的深情」。因為他的致富是靠辛辛苦苦的原始累積,所以他跟愫細的愛情交易格外精打細算,有一次討不到愫細的歡心後,「突然想到了什麼」,跑過去從衣袋掏出一副耳環送到愫細面前,說:「喏,剛才忘了先給妳,妳要的耳環,賠妳。」──「愫細怨」 ●陳安妮,父親早逝,與寡母住在香港政府的廉租屋,「在小小年紀就對自己的將來有了精密的全盤打算」,他到英國學藝術行政,因為「她早就看出香港的表演藝術,在現任港督的贊助下,必然大有可為」。為了擠身上流社會,除夕狂歡化裝舞會,她靠一身咧頭、貼片子、上珠翠、勾臉、畫眉、鳳冠霞被的古典美人扮相,一夜之間擊敗披掛現代名牌服飾的香港名媛淑女,因為在以刺激完成銷售目的的商品消費活動中,她打的是出奇制勝的古典美女牌──「票房」 ●姚茫,香港的名牌律師,「年過半百,依然浪漫唯美」,對名家設計的絲巾有特殊偏好,平時愛穿瑞士麻質服飾,「看似不着意修飾,其實是用心搭配的服飾,穿在他身上,永遠服貼舒適」。他「順手」送給女朋友方月的「小禮物」,「往往是一條狄奧的絲巾、古奇的鱷魚皮帶、甚至以鑲工聞名的卡蒂亞真金耳環。」這整個被名牌標籤裝點起來的生命,就像他那一雙「多肉的、綿綿的」手,他的「無懈可擊」的餐桌擧止,他的「熨平人心」的話,以至於他的古董收集,已經是完完全全沒有個性、沒有發展的人性裝配廠生產出來的拼裝的人。──「窰變」 ●納爾遜太太,隨丈夫的工作調到香港,每天翻閱日曆,一年四季,從不漏過任何一個可資慶祝的中外節日。聖誕節,她從天主教中學,「請來白衣銀冠的唱詩班,羣集花園,站在星空下大唱彌賽亞」。她連中國新年也熱烈慶祝,「除夕夜,只見她通身一片紅,拖地紅綢旗袍,髮際之間還插上一朶朶小紅絨花,她把家裏也佈置得像新房一般,古董店買來的八仙喜帳高懸門樑,也不知從那兒弄來鄉下人做被面的土紅大花布,用在圓桌上當檯布,喜氣洋洋一片。每位客人前面水晶杯下還壓了個紅包」。失去傳統和歷史,在殖民地上,莊嚴的、有一定意義的節日只能是精神錯亂的化裝狂歡舞會。──「窰變」 納爾遜太太,這個富裕的殖民地的洋女士,她的宴會總是有「那份荒誕神話般的色彩」。神話本來是經過人的想像力不自覺地加了工的自然力和社會形式本身,但現在,給這現代社會生活加工成荒誕神話的不是人的想像力,而是錢,那流通在資本主義社會生活裏的血液,那矗立在資本主義社會神廟裏的唯一物靈。是錢,這個把人的力量轉換成它本身的力量,而後以自己的形式存在於人之外的非人的力量,使富裕的納爾遜太太可以把她的一年四季都變成中西文化的嘉年華會。也是透過錢的法力,她可以把中西宗教節日,像陳安妮「脫胎換骨」的古典美人扮相一樣,來個內容與形式的顛倒,使它們充滿純粹消費性的荒誕神話的色彩。同樣是透過錢,這個可感覺又超感覺的抽象了的社會的物,可以把人本身的藝術屬性盆景化為魚翅席上的「凝趣雅集」,可以把人類的藝術遺產物化為印在拍賣目錄上的,除了標價的意義再也沒有別的意義的:雍正柳蓮水草盃,或者裝殮在表示它的高價的錦盒裏的:成化波濤捲雲紋雙耳壺,甚至於可以在拍賣會上使人「失去理智哄抬價錢,自相殘殺」。同樣由於錢,這個以它的虛幻形勢凌駕人本身的人的力量,可以使人的生活和生命徹底博物館化,姚茫的住家:「裏面完全改修過,黑白強烈的對比,完全是現代化的冷硬線條,特別設計的燈光打在一屋子的瓷器古物,使方月有如置身現代化的小型博物館。為了節省空間,幾面墻都被挖成空心,鑲入一層層玻璃櫃,由上而下,像神龕一樣供奉着主人的精心藏品」。同樣被那異己的自己的力量挖空了心,香港名流雲集的,以信用卡證明購買力也卽身分的高級餐廳「La Renaissance」,它的相貌,是把文藝復興精神整個顛倒過來的「四不像的抄襲」。 這個顛倒的世界,香港人的故事之四「寃」,對它有深刻的披露。小說的女主角吳雪,當她丈夫是有錢的于家大少爺,注定要因他可能的腦瘤,被栽上一條吸乾他生命的財源滾滾的管子;當他只是婦人吳雪的丈夫,他的死亡證書,注定只能用最虛幻的瘋狂方式開具說明。這個由貨幣貴族壟斷一切,包辦一切的現代神話世界,使一向熱心地介入生活的施叔青,她那來自現實生活節奏的小說藝術節奏有了變化,它變得像生活在死亡陰謀裡的貴婦吳雪一樣「疑疑惑惑」,一向存在於她敘述結構中的首席女高音似的全知觀點,在這篇小說中變得瘖啞,曾經反映在她小說人物心理和事件發展上的大權在握的敘述意識,也失去了原有的自信。這個喑啞的、失去自信的小說敘述,它的想像的結構和性質,正是那把人掏空了一切的疑疑惑惑的現實的折射,而整個小說世界,特別是它的後半部,就是透過那疑疑惑惑的事件級人物心理反應的互相折射來完成。它沒有答案,因為它本身就是問題。 從她出生的小鎮到臺北,從臺北到紐約,從紐約回臺北而後到香港,走了這麼些人生長路的施叔青,當她面對的現實的節奏和肌理是她熟識的,她是個忘情的、善於說故事的小說寫作者,她的小說創作的想像結構也循着她能控制的方向進行和發展,雖然偶爾出於一時的不快樂,她曾經以女性比較上大驚小怪的個性,也卽是被她們的社會分工決定了的認識上的經驗性和片面性,把她年輕的、不更事的對生命的驚嘆,誇張成符咒似的「凌遲的抑束」,或簡簡單單地給出像「安岐坑」式的被一般認可了的解決。在這樣的情況下,她小說裏的喧鬧、分歧和衝突是有內在的統一性的。但從「常滿姨的一日」等作品開始,使小說人物招架乏力的事件發生,逐漸成了小說的主體。這以後,她剛到香港的那段日子,她寫了形式與內容和諧地組織起來,也卽是客觀存在和人物意志相安無事的「臺灣玉」。那裏頭,退休的外交官太太李梅,雖然曾因她殘餘的自尊,也卽是殘餘在封建官僚意識中的那因超經濟剝削而產生的特權和面子問題,不願把她的外交禮服賣給剛出道的、「跑到臺北打天下」的鄉下女孩,把一雙合她腳也合她的意的鞋子,試了試後,「生怕熟人看到的趕快擺回地攤」,但這心理障碍無碍於她女性地把愛情和做生意混同為一,雖然她經營的第一筆交易幾乎使她一家全軍覆沒。可是到了香港,當人的尊嚴、人的意義眼看就要徹頭徹尾的沒面子的時候,作為一個作家,施叔青的創作者的意識起了作用:那無政府的物與物的生死場必須理出一個頭緒,被顛倒了的世界必須再顛倒回來。於是她小說中一向站在她敘述意識的一邊,被她的敘述意識同的女主角,轉達了她的訊息。「愫細怨」結束於愫細一個人跑到海邊,「跪到沙灘上……用盡平生之力大嘔,嘔到幾乎把五臟六腑牽了出來」。「窰變」的方月,在納爾遜太太荒誕神話般的宴會中途,突然胃痛,一個人走到空蕩蕩的香港會所的大廳,在老式水晶燈的黯淡輝煌中,憑弔那「象徵殖民地的階級、特權」的建築物,終於要被拆除的命運。最後,當她受了畫家何寒天震盪,好不容易走出了姚茫現代博物館的家,她坐在車上,望着寬敞的大馬路,「筆直地朝前看」。但這嘔吐能嘔吐掉使她嘔吐的世界嗎?這朝前看能看出限制她的視野的世界之外嗎?問題的解答似乎更近於方月終於要埋身在名牌與古董堆中,而愫細不能不亦步亦趨地隨著流行「大熱天談秋裝」,更近於充滿特權意識的愫細與市儈的洪俊興掙扎了半天後。香港的四月天「突然」出現大雷雨、大冰雹,使她無可奈何地躲進那被異常的天象敉平了反抗的沒有風險的愛情交易的港灣。正是在這裏,在這一陣突然垂憐於這密不透風的鋼筋水泥的小說世界的異常天象,我們看到了曾經在雨果的「悲慘世界」出現的茫茫大海,曾經為勞倫斯的「少女與吉布賽」解決了靈肉之爭的暴風雨,等等。但這些資本主義社會作家帶著歉意的醫療痼疾的唯一處方,真的能够讓我們從觀光的、消閒的大海游回人的岸邊嗎?我們真能够把一個生態破壞的地球還給宇宙,讓它重新適應那新的秩序,好使我們一無缺憾地接受那新的及時雨嗎?或者,我們只有等待這溫度、成分都經過嚴密控制和設計的資本主義大窰,突然奇蹟似地冒出一個藝術家,而後燒出一支奇蹟似的「窰變」? 已經不記得在什麼地方讀到這樣一個故事了: 一九○八年前後,逃出荒寒的俄羅斯天空,到意大利開普利島曬太陽,治癒憂鬱症的高爾基,在一次聚會中聽到一個故事,說是東歐某處農村的一個孩子,由於什麼機會,去到了城市,在城市裏他很快就迷失了道路,他在街上彷徨了很久,但還是不能走到他看慣了的廣漠的原野,終於他覺得是城市不願意把他放走,於是跪下來祈禱,但還是得不到幫助,最後他從城市的一個橋跳到河裏,因為他相信河會把他送到他渴望的原野,然而他並沒有被流去,反而身體碎爛地浮在城市的橋下了。 讀罷施叔青的小說集「愫細怨」,這故事又淒然地爬上心頭了。 出自《愫細怨》頁1-9。 |