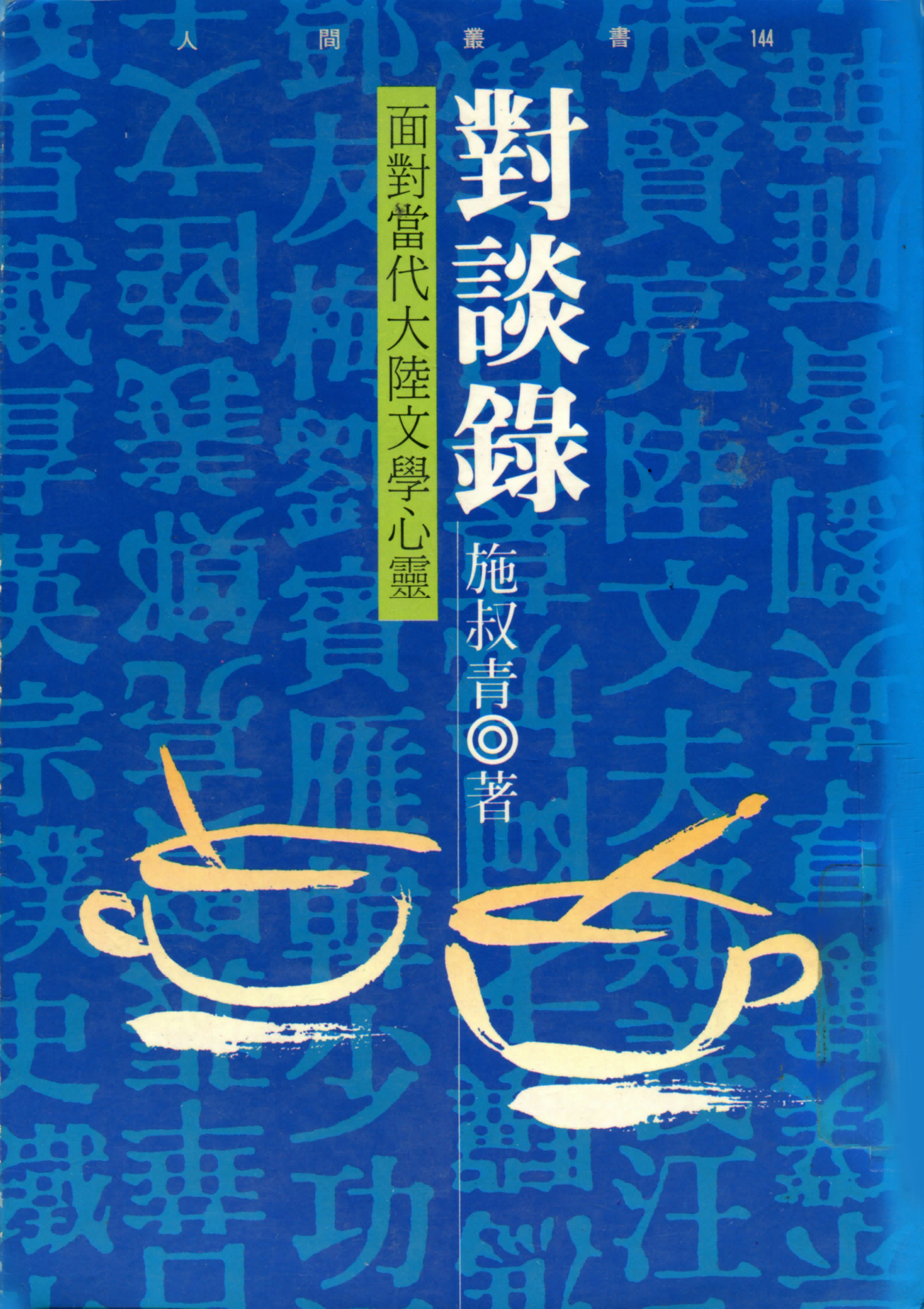

《對談錄——面對當代大陸文學心靈》

| 出版資訊: | 台北:時報文化,1989年。 |

| 書介: | 〈自序〉/施叔青 毛澤東一篇「在延安文藝座談會上的講話」,禁錮了中共的文藝創作,使四十年的文學幾乎交了白卷,文革之後,大陸作家筆下才得到某個限度的解放,文學不再是絕對必須為政治服務。 總結近十年大陸新時期文學,各流派思潮紛陳,頗為可歡。 一 文革結束後的第二年,上海復旦大學中文系學生盧新華,在〈文匯報〉上發表了「傷痕」短篇習作,描寫「黑幫子女」王曉華和革命青年蘇小林註定失敗的戀愛,從而揭露文革時期荒謬的「血統論」——「老子英雄兒好漢,老子反動兒滾蛋」——在人們心靈劃下的慘重傷痕,是為「傷痕文學」的開端。 同年十一月,「人民文學」刊登劉心武的「班主任」,引起極熱烈的反響,作者身為中學教師,敢於正視現實,尖銳的控訴文革對青少年嚴重的心靈毒害,他痛徹心腑地疾呼: 「救救被四人幫坑害了的孩子!」 這篇為中國文壇拓展了嶄新題材的小說,是透過兩個性格迥異而對立的人物,純潔地維護「絕不讓貧下中農損失一粒麥子」的謝慧敏,和因暴亂橫行的年月,而墮入流氓集團的宋寶琦,挖掘出兩個青年同受江清等極左路線的毒害,導致心理的扭曲畸形。 「傷痕文學」的蓬勃,與新政權領導者的意願息息相關,當權者聽任,甚至暗中助長傷痕文學作家深掘狠挖,抖露四人幫罪行,以之籠絡和醫療支離破碎的民心,做為鞏固新政權的手段之一,此等意圖,不難理解。 遺憾的是這類聲嘶力竭地控訴十年文革加諸於民族、國家嚴重的內、外傷害,以暴露為主的作品,尚未經過沉澱,距離感不夠,加上作者急於渲洩積累久矣的怨怒,作品大都欠缺藝術和思想的深度,尤其是後期大量湧現的小說,更降低了原本已不高的文學水平。 另外一批作家,如高曉聲、茹志鵑等,歷經慘痛的教訓之後,痛定思痛,進入思索時期,開始從更深、更廣的層面去反思文革產生的原因,企圖找出支撐它作亂的根源,得到的結論是:極左路線並非在文革時才突如其來,而是大躍進、反右左傾路線的惡性繼續,甚至更進一步,可追溯到延安整風時期就早已潛伏。 這股對政治、社會、歷史進行反思的潮流,反映到創作裡的文學作品,藝術成就上遠遠超越只求急急表現,揭露僅限於表面的「傷痕文學」,時至今日,反思的思潮方興未艾,擴大到整個文化的檢討。 不容忽視的是,反思作家們膽敢於作品中,清楚地提出反左意識,他們之所以敢於正面批判左的思潮,還是中共文藝政策開放下的結果。七八年十二月,十一屆「三中全會」召開,提出重新貫徹「雙百」(百花齊放,百家爭鳴)方針,正式發表六一年周恩來「在文藝工作座談會和故事片創作會議上的講話」,隨著政策的轉變,浩劫餘生的文壇宿將,躍躍欲試的新人,終於能夠從「三突出」、「文學必須為政治服務」的思想羈絆、教條主義的束縛中解放出來。 作家得以運用自己的視覺、觀點,誠實地進行生活和文學藝術上的探求,讓筆下透露出多樣而複雜的人性,不再奉「世界上只有兩種人:壓迫者與被壓迫者」的階級論為經典。 高曉聲的「李順大造屋」,堪稱反思文學的代表作,作者於五七年因欲創辦〈探求者〉雜誌而被劃為右派,從此「被打入生活底層,幾乎二十多年一直在農村」,他以熟悉的人物和題材,刻劃一個極普通的農民李順大,想用「吃三年薄粥買一條黃牛」的簡樸生活來造三間屋,三十年來經過一連串政治運動的牽制,始終無法如願。 作者以李順大的造屋史,來做為中共社會主義建設的縮影,諷刺政治的反覆無常,生動而深刻地反映農村三十年來的歷史;土改時,李順大「分到了田,卻沒有分到屋」,五七年積累了造屋的材料,大躍進全部給刮走,磚頭拿去造煉鐵爐,只剩下一隻鐵鍋,文革一來,造屋的資金給造反派頭頭哄騙和敲詐走了。 像高曉聲這一類有思想的作家,利用前所未有的自由創作空氣,將反思過程的結論大膽揭示,追究三十年來政策上的偏差錯誤,懷疑社會主義制度本身的缺陷,如此深中要害,搖撼了中共掌權的依據,使當權者無法坐視,於是,輿論壓力勸阻作家停止一味舐舔過去傷痕,鼓勵他們朝前看,配合迅速轉變的社會形勢,反映現實。 二 一九八一年,中共黨中央想出「打破框框想問題,踏踏實實搞改革」,重新又強調文學應該反映、歌頌當前的改革,鼓勵對社會深懷責任感的作家,配合「四個現代化」寫起改革文學。 「五四」以來以扮演社會良心、感時憂國的作家,響應政府「朝前看」的政策,把反映、推動當前社會改革、打擊保守官僚封建勢力看成要務,基本上仍是寫實的社會文學的延伸。 陸文夫的「圍牆」、張潔的長篇小說「沉重的翅膀」,以及後來備受注目柯雲路的「新星」、「夜與晝」,在創作手法上,不再像五○年代以工廠為題材,光是描寫生產過程,把人物典型化的老套。八○年代的「改革文學」作家,採取新寫實的技法,審視展現目下中國工業的現狀,著墨於改革聲中所遭受到的阻力與困難,改革派與保守勢力的矛盾爭執。 八二年「國家要搞現代化,文藝就得搞現代派」的呼聲,在年輕知識分子中引起了迴響。 「傷痕」、「反思」文學或許扭轉、糾正了文革,甚或五七反右以來被顛倒的是非、善惡觀念,然而,一如亞里士多德所說「人是政治的動物」,「傷痕」、「反思」、「改革」文學中所觸及、針對的問題,主要還是與社會政治緊密掛鈎,仍未擺脫「文學為政治服務」的屬性,人的價值判斷還是停留在以政治標準為轉移。 知青作家,甚至更年輕的一代,對馬列、中國式的社會主義早已不抱任何幻想,信仰幻滅後的真空,使他們意識到依附羣體的危險性,轉向個人的發現與肯定,強調文學應該獨立,主張文學即人學,必須從政治中游離出來。政策開放後,存在主義及其他西方思潮的引進和譯介,更是推波助瀾,二、三○年代曾經曇花一現的現代主義思潮和創作,間隔半個世紀之後,重又死灰復燃,不同的是由於時、空轉移,新起的年輕作家,理想徹底破碎之後,已經不屑再去扮演前輩知識分子憂國憂民的角色,更無視於文以載道的傳統成規,當年評論家擔心「西方現代主義所帶來的嚴重消極影響」,亦不在他們考慮之內。 嚴格地來說,至今仍然停留在封建官僚社會的中國大陸,物質條件的匱乏與意識形態的落後,實在缺乏孕育現代主義的土壤,加上中國人太過實際的民族性,容易找到平衡與安頓的人生觀,使出現的作品,只能說是中國式的現代派。也許像劉索拉的「你別無選擇」、徐星的「無主題變奏」,描寫都市青年無根失落的情緒,多少還捕捉了西方現代主義文學的脈搏。基本上中國的現代派,還是側重於被體制所扭曲、異化下的人性,所滋生孤獨、荒誕、混亂、自我分裂等諸種現代感覺,宗璞的「我是誰?」正是反映文革期間,受盡肉體、精神雙重迫害,終至崩潰,喪失自我的過程,莫言的「透明的紅蘿蔔」,借用象徵間接控訴文革,都是典型的例子。 結構語言的突破才是中國現代派小說目前為止最大的成就,掙脫出蘇聯式現實寫實主義的敘述方式,「三無小說」(即情節、人物、故事的淡化)大行其道,意識流、象徵手法的嘗試探索,現代音樂、繪畫、電影等視覺、聽覺藝術,更被大膽創新的年輕作家,如莫言、張承志、劉索拉等溶入語言修辭,強化了小說的多面立體感,這是有目共賭的成績。 三 「四個現代化」政策性的推動,震盪著百廢待興的古老大陸,在新的價值觀有待建立,而舊的傳統分崩離析的夾縫中,舉目一片蒼痍,長時期受到忽略的文化與人的關聯,所造成的斷裂,更禁不起現代化的沖擊。福克納、馬蓋斯作品裡,對鄉土的執著更刺激了年輕作家們對自己的民族歷史、哲學認知的渴切心理,既然福克納終其一生,只寫他郵票一樣大的故鄉,馬蓋斯筆下對拉美文化的深情關注,使得年輕的作家們,回過頭來,重新審視周圍腳下,開始自覺地尋找受體制有意抹滅,以致斷層的傳統文化、哲學思想,產生了新的文學的覺悟。散居各省的知青作家,一反三○年代超越省分地域、各國大一統的文學觀念,他們固守自己熟悉的那一塊土地,相信根愈挖得深入,作品愈能顯出有別於他處的地方特色,個人的風格便愈見突出。 從八三年以來,表現地方色彩,最見功力的,首推賈平凹的「商州初錄」,他以筆記體的文體捕捉了秦漢文化的風采,對陝西的地理歷史,民俗風情的探究,自成一家,新意盎然;南方李杭育的「最後一個漁佬兒」,反映了葛川江漁民的孤獨,突出了吳越文化鮮明的特色;張承志對西北少數民族的深刻認識,他筆下的大漠風情,令人神馳;而湖南的韓少功,以神秘的湘西為背景,重尋詭麗浪漫的楚文化的心路歷程,更是值得一書。 韓少功當知青下鄉,插隊落戶的汨羅縣,距離屈原的屈子祠不遠,當地風俗,特別是方言,居然還有些方言能與楚辭掛上鈎的,後來又從湘西的少數民族,找到了楚文化的流向,深山的苗、傜等族人慣於「制芰以為衣兮,集芙蓉以為裳」,批蘭帶芷,佩飾紛繁,能歌善舞,喚鬼呼神,令人如身處楚辭中那分美麗、狂放、詭異想像的世界。 韓少功將楚文化人神合一,時空交錯,非理性、直覺的思維方式,運用到他的小說藝術裡,「歸去來」、「藍蓋子」、「老夢」等皆為實踐的佳作。八五年,他的「文學的『根』」一文,把大陸的尋根文學推向高潮,至今餘波盪漾。 |