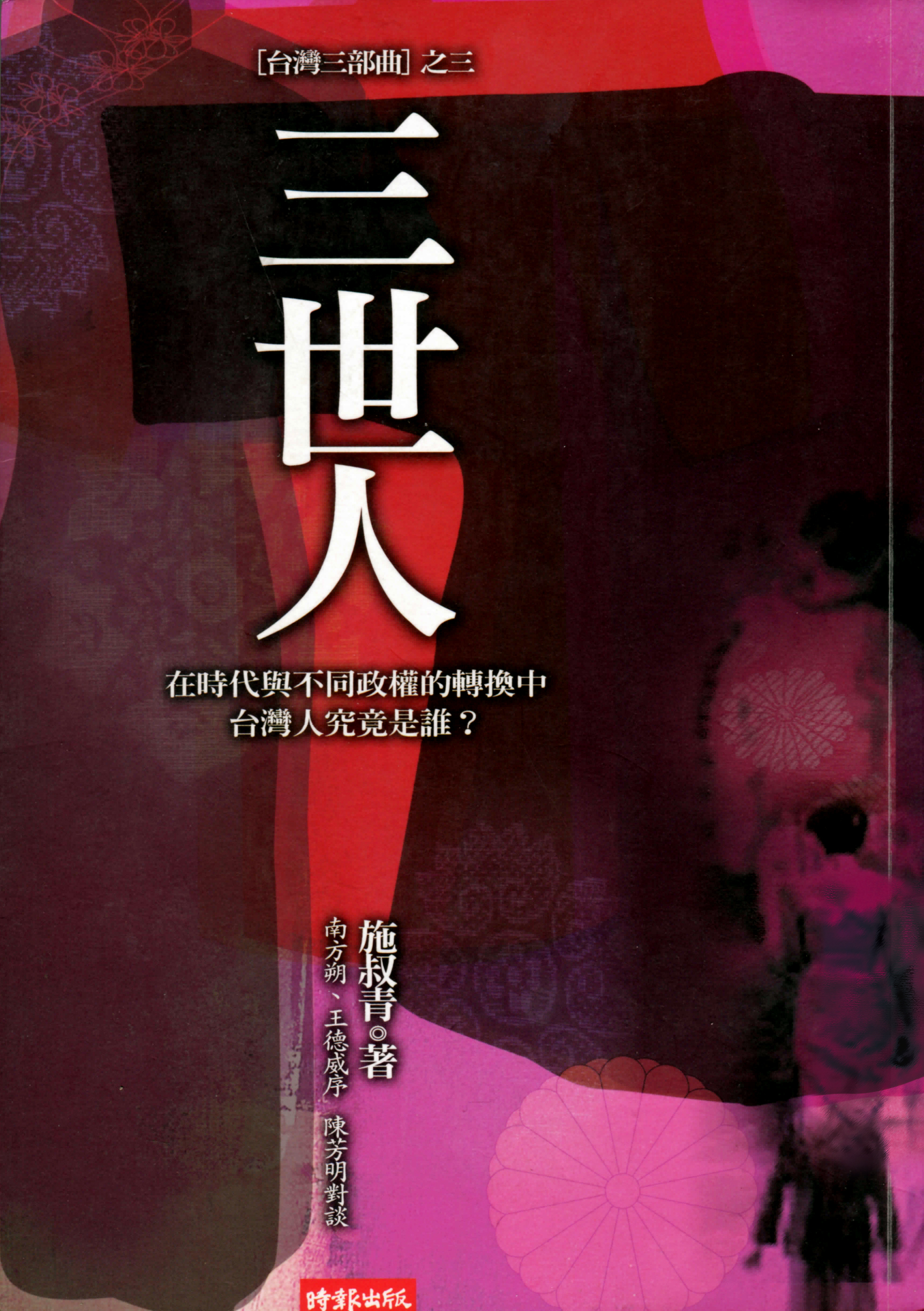

《三世人——台灣三部曲之三》

| 出版資訊: | 台北:時報文化,2010年。 |

| 書介: | 〈三世台灣的人、物、情〉/王德威 《三世人》是施叔青「台灣三部曲」的完結篇。上個世紀末,施叔青在完成了「香港三部曲」(一九九七)後,隨即將目光轉向台灣。台灣是施叔青曾經生長於斯的地方,歷史的曲折處較之香港只有過之而無不及。而施旅居海外各地多年,驀然回望故鄉,自然有了更殷切寄託,下筆也形成更大的挑戰。從醞釀到完成,「台灣三部曲」耗費施叔青十年以上的時間,成為他新世紀以來的主要功課。 三部曲的第一部《行過洛津》(二○○三)從嘉慶年間(一七九六-一八二○)講起,主要圍繞戲子許情三次從唐山過台灣的啼笑因緣,背景則是洛津(鹿港)-也是施叔青的故鄉-盛極而衰的一頁滄桑。第二部《風前塵埃》(二○○八)的場景移到日本殖民時期的花蓮,敘述「灣生」日本女子橫山月姬的愛情和政治遭遇,以及多年後她的女兒重遊故地的救贖之旅。《三世人》顧名思義,描寫殖民時期的三代台灣人的經歷;小說依循台北和洛津形成的動線,從一八九五年乙未割台開始,寫到一九四七年二二八事件結束。 我們還記得「香港三部曲」以妓女黃得雲和她的家族為主幹,三部小說環環相扣,如此與之平行的香港的歷史也有了起承轉合的脈絡。但施寫「台灣三部曲」眼光有所不同。三部小說的情節人物互不相屬,《行過洛津》的焦點是十九世紀上半葉的台灣,《風前塵埃》則跳接百年以後,而《三世人》的時代似乎與《風前塵埃》呼應,但又把時間拉長到日本殖民台灣半世紀的始末。 施叔青顯然有意避免重複已經操作過的敘述模式,希望呈現不同的風格。但她更可能認為台灣的歷史經驗繁雜,作為「局內人」,她必須更誠實的以多重視角、時間、事件來呈現心目中的實像。的確,即使在結構上「三部曲」的發展也呈現輻射的傾向。《行過洛津》裡的許情,《風前塵埃》裡的橫山月姬都是歷史裡無足輕重的人物,但施叔青以小觀大,透過他們的冒險,得以照映一個時代的紛紛擾擾。到了《三世人》,她索性放棄了焦點角色的安排,而讓各路人馬輪番登場,形成掃描式的關照。小說也沒有明確的結局,暗示故事結束時,歷史並不因此打住。更令人矚目的是,以往施叔青的修辭風格以華麗豐贍為能事,但《三世人》越寫越淡,甚至令人覺得清冷。這裡所暗示的敘事姿態和歷史觀點的變化,值得讀者玩味。 《三世人》的情節只少有三條平行主線。洛津(鹿港)文士施寄生乙未割台後矢志不事二姓,而以遺民自居。但施的兒孫輩卻未必如此是觀,他們成長在殖民環境,審時度勢,有了不同的身分自覺。另外,自幼被賣身為養女的少女王掌珠不甘命運支配,力爭上游,她與時代狂潮相浮沉,忽而民主,忽而摩登,成為不折不扣的弄潮兒。與此同時,宜蘭醫生黃贊雲、大稻埕敗家子阮成義、律師蕭居正因為參與文化和政治活動有了交集。這些人物背景不同,抱負互異,但因緣際會,他們都進出台北,在這座新興都會裡有了錯身而過的可能。而他們所延伸出的人際脈絡,為施叔青的殖民史填充了各色人物。 施叔青無意營造太多巧合,促進這些人物之間的關聯,這和三部曲的前兩部,尤其是《風前塵埃》,很有不同。她所著眼的毋寧是另一層「有機關係」,就是在日本殖民主子的統治下,三代的台灣人如何不斷因應、塑造自己的命運。從遺民到皇民,從天皇萬歲到共產革命,施的人物也許互不相干,對未來的抉擇也各行其是。但他們畢竟同舟一命,都是台灣人。 施叔青以冷筆寫這些人物,看出他們在殖民情境下求生的不易,也看出他們思維行徑的表裡不一。像施寄生這樣的舊派文人自命正統,將興亡之感寄託在詩詞和美色上,卻難掩猥瑣酸腐的習氣。而像王掌珠這樣的新女性出身寒微而又努力奮鬥,幾乎要成為樣板人物,但她的虛榮和矯飾卻暴露了底氣不足。施寄生的發憤賦詩或是王掌珠的勤學日語,寫來是要讓讀者發出嘲弄的微笑的。另外新派人士如黃贊雲、阮成義、蕭居正等雖然廁身政治,但動機不同,結果也多半虎頭蛇尾。大歷史裡的要角像林獻堂、蔣渭水、謝雪紅等也為小說所涉及,但他們只是影子人物。他們被傳奇化了的身影只能反襯出小說人物的各樣缺陷。 識者可以指出施這樣的看待歷史,已經有了自然主以色彩;她刻意與她的人物和題材保持距離,以便檢視一個社會的病理學。施也可能因為對她所要描寫的時代有切身之痛,反而要以冷筆來穿透視而不見的盲點。但收放之間,施叔青最大的考驗是如何面對小說的高潮-也是整個三部曲的高潮-二二八事件。這段歷史早已經被正典化,成為現代台灣創傷記憶的圖騰。施一反血淚交織的標準公式,以素樸的手法寫日本人走了,國民黨來了,暴動了,流血了,二二八了。 這當然是取法乎上。小說在施寄生的孫子涉入暴動,託身戲班逃亡之際嘎然而止,刻意留下空白-也呼應了三部曲第一部《行過洛津》裡人生如戲入夢的開場。但對照三部曲的格局,施在此處可以有繼續經營的空間。二二八是台灣現代史的大劫,如何將這一事件從政治「劫難」的紀錄,提升到對台灣兩百年命運「劫毀」的思考,如何讓自然主義式的描寫生出大恐懼、大悲憫,應該是她心嚮往之的路數。如是轉折之間,施藉冷處理所要呈現的力道似乎還沒有完全釋出。 《三世人》不只是講台灣三代「人」的故事,也講三代「物」的故事。讀者不難發現穿插在各章節間豐富的事物印記。對物質世界的觀察和描寫一向是施叔青的強項,由物所散發出的各種象徵系統、感官誘惑和權力關係也早在她書寫香港時期就得以發揮。《三世人》裡殖民時期的台北市由日本人精心打造,儼然是種種新興事物的集散地。大至博物館、百貨公司、電影院、西餐廳,小至照相機、化妝品、男女時裝,台北五光十色,成為殖民地消費現代性最重的展示場。這些物質性的吸引力以一九三五年日本政府慶祝治台日十周年舉辦的博覽會到達顛峰。 施叔青進一步觀察殖民時期台灣人和物微妙的互動關係。施寄生之流抱殘守缺,以古典詩文、「故國衣冠」-包括遲遲不肯剪去的辮子-來表達自己的遺民姿態。與此恰恰相反,王掌珠熱烈追求時髦事物,從語言、時尚、到意識形態無一不包。施花了大力氣描寫王的服裝四次-大裪衫、旗袍、和服、洋裝、再回到大祹衫-改變,雖然前有來者(張愛玲的〈更衣記〉),畢竟點名服裝就算是小道,往往能左右一個人乃至一個社會的「感覺結構」。 不僅如此,施更要強調人、物之間的關係永遠隱含流動的變數。在此,語言之為「物」成為格外耐人尋味的例子。施寄生引以為傲的中國古典文字可以被日本殖民以「漢文」之名挪用成為懷柔士紳的工具;殖民行政長官後藤新平炮製的「揚文會」就是個好例子。王掌珠來回在日語和終中文之間,以各種名堂為自己找尋發聲的立場,但她每每顧此失彼,無非是依樣畫葫蘆。小說安排她一度希望成為默片人物的解說員,反諷自在其中。 當然,小說更刻意著墨殖民政權如何操作台灣人的身體,從改變衣食住行的習慣,到重新打造語言、知識體系,再到塑造皇民主體。這項「造人」工程是殖民者物化台灣的最高潮。 但台灣人果然如此任人擺布,或另有因應之道?小說第三部有一章寫植物的「嫁接」,以物喻人,呼之欲出。然而嫁接產生的結果可能是雜種,也可能奇葩,其實很難以簡單的後殖民論或霸權論所解釋。光復後,施寄生那個一心要成為皇民的兒子忙不迭從天花板後面請回祖宗的牌位,王掌珠快快換上她的大祹衫。上有政策,下有對策,另一輪的人與物的「嫁接」關係正要開始。 如此我們看到穿插小說中有關台灣樟木的擬人化敘事。台灣樟木原名臭樟,賤木也,但在殖民時期一躍而為最重要的經濟作物之一。臭樟提煉的樟腦是製造煙火藥的主要塑化原料,也是中西醫療皮膚病到神經衰弱不可或缺的藥材,又是合成塑膠製品和電影膠片主要成分。等到臭樟所萃取出來的腦油成為香精的基本原料,臭樟搖身一變,成為芳樟。然而大量砍伐的厄運隨之而來。這則台灣樟木的「自述」也許失之過露,但施叔青顯然有意以此托出台灣人與物所展現的「能動性」以其反挫的底線。 「台灣三部曲」的首部《行過洛津》以多情的戲子跨海來台尋情開始;第二部《風前塵埃》以日本殖民在台灣的情殤作為主軸。儘管都是黯然收場,卻是此恨綿綿,餘意盎然。這其實也是施叔青以往寫香港故事就擅長的風格。但到了《三世人》,她「言情」的策略有了改變。小說表面充斥各種情緒:亡國的悲情,追逐殖民現代性的熱情,獻身民主獨立的激情。然而施叔青寫來卻讓我們見證了一個人與人、人與家國,甚至與自己,缺乏真情與實意的故事。 施寄生的遺老姿態可疑,因為跨海過去,大清皇朝真沒把台灣的得失當回事,施的悲哀就顯得一廂情願。王掌珠的生命有十足煽情的元素,但她對自己、對環境缺乏自知之明,以致顯得自作多情。至於新派民主人士的奮鬥,不論是自治運動還是暗殺計畫,到頭來都是雷聲大雨點小。甚至小說裡的幾段愛情故事也顯得蒼白無力。所有的怨懟和躁動此起彼落,到了二二八一觸即發,為台灣人帶來最大的挫傷。 是什麼樣的歷史經驗讓三代的台灣人這麼「傷感情」?什麼樣的歷史觀點讓作者在熙熙攘攘的「民族」、「國家」、「帝國」、「現代性」的修辭之下,直見殖民主體自欺欺人的「惡信念」(bad faith)?這,是《三世人》最讓人無言以對的問題。 我以為這樣的問題從文本以內延伸到文本以外,以致影響了施叔青的敘述風格。她拋棄了任何讓小說「蕩氣迴腸」的可能,語氣變得空疏起來。她對台灣人和物關係的鋪陳,從「感物」到「戀物」(fetishism),從「物色」到「物化」(reification),有了每下愈況的結論。《三世人》所要寫的台灣半世紀殖民史是熱鬧的,但敘事的基調是清冷的。我也願意揣測施的冷與淡同樣來自近年習佛後所不自覺流露的心態,彷彿明白了人生的虛妄、歷史的徒然,她不再汲汲為她的人和物找安頓的理由,寧願留下各自好了的嘆息。 然而另外一種讀法有沒有可能?道是無晴卻有情,施叔青越是對浮生百態冷眼旁觀,也才越寫出殖民時期台灣人的認同的困惑,身分和情感不由自主的無奈。《行過洛津》是以主角「許情」-許諾的「情」-開始的,而《三世人》以台灣人的「不情」結束。果如此,三部曲對台灣史的感喟以此最為深切。 創造四十多年了,施叔青曾經寫過太多奇情故事。她終於在面對家鄉的一頁痛史時,變得無比謙卑肅靜。以此她有意為自己的創作生涯畫下句點。但是否以此她也會找到另外一種創作緣法的開始? 對這樣一位專志的作者,我們當然應該給予最高的敬意和企盼。 出自《三世人》10-16頁。 |